2025-04-16 19:56:21

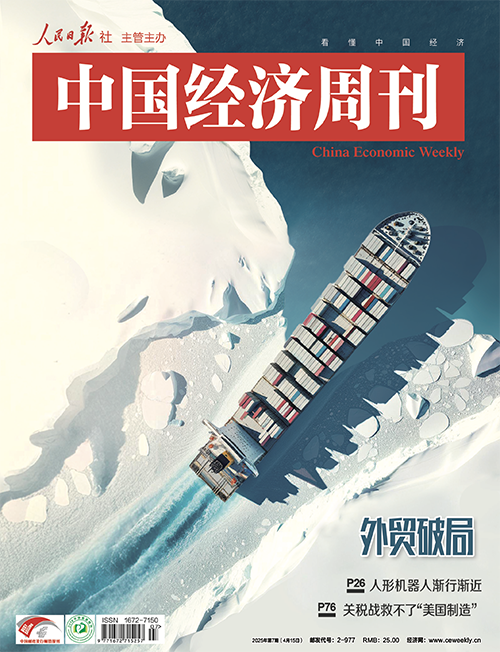

外贸破局

摘要

本刊记者 王红茹 石青川 宋杰 郭志强 |北京、上海、重庆、湖南等多地报道暮色中的上海外滩27号外贸大楼,泛着温润的花岗岩光泽,玻璃幕墙映着对岸陆家嘴的霓虹,与

本刊记者 王红茹 石青川 宋杰 郭志强 |北京、上海、重庆、湖南等多地报道

暮色中的上海外滩27号外贸大楼,泛着温润的花岗岩光泽,玻璃幕墙映着对岸陆家嘴的霓虹,与电视剧《繁花》片头里20世纪90年代的旧影像形成奇妙叠影。

此前这部现象级剧集开播第5天,外贸大楼前的打卡队伍已排到滇池路,年轻游客们举着手机,寻找剧中汪小姐抱着报关单穿梭的旋转门。

一部《繁花》,半部纺织史,还有半部是中国的外贸史。电视剧演绎的这一段“黄河路故事”,也是上海制造业和我国对外贸易转型的缩影。

改革开放以来,我国对外贸易发展迅速,自2001年加入世界贸易组织后,2004年、2007年和2011年,货物进出口规模相继突破1万亿美元、2万亿美元和3万亿美元,并在2013年突破4万亿美元,自此成为全球第一货物贸易大国。

2024年,我国外贸顶住外部压力,货物贸易进出口总值达到43.85万亿元(约合6.28万亿美元,按2023年平均汇率估算),连续8年保持全球货物贸易第一大国的地位,反映了我国外贸的强劲韧性和在全球贸易中的重要地位。

居安思危。近年来,地缘政治紧张、外部需求收缩、贸易保护主义等因素给各国经贸发展带来巨大挑战和不确定性,尤其是近日美国政府逆世界潮流而动,对众多贸易伙伴征收更高关税,对华关税更是漫天要价,短期内不可避免地将对我国的出口造成负面影响,加大经济下行压力。

但“天塌不下来”。我国已与美国打了8年贸易战,积累了丰富的斗争经验。对于从市场风雨中成长起来的中国外贸来说,面对美国的关税霸凌冲击,具有强大的抗压能力。

面对美国加征关税带来的挑战,承压前行的中国外贸,已厉兵秣马做好准备,在扩大高水平对外开放中迈出新步伐。

2025年2月21日,在江苏省连云港港东方港务分公司码头,滚装轮停泊在68泊位准备装载出口轿车。

面对关税乱拳:心中有数、手上有招

“中国制造业已经占据全球的35%,很强大了。当前稳外贸最主要的问题是外部,当务之急是打通外部堵点,强化市场的多元化、生产的全球化,以减少对美国市场的依赖。”

这番话是对外经济贸易大学中国WTO研究院院长屠新泉在3月29日接受本刊记者采访时说的,4天后,美国滥施“对等关税”政策落地。

中国外贸具有持续韧性,不会轻易被打垮。应对美国这一轮贸易战的信心来自哪里?面对美国滥施关税的乱拳,我们手上有哪些招数?

外贸人危中寻机

当“对等关税”落地,深圳市环海供应链管理有限公司负责人姜道生并没有表现出过于悲观的预期。

“美国政府推出‘对等关税’前,我们在美国的客户已经进行了提前布局,比如开拓南美洲、越南市场。从现在出台的关税看,提前布局的效果可能不太明显,但这是外贸企业都面临的一个共性问题,大家都站在同一起跑线上,没必要过于悲观。”姜道生对记者说。

“越压越强”是他对中国外贸人的理解。“现在大家都认为美国市场很难开拓,其实越难越要进入美国市场,只有这样,在别人知难而退时,你的市场占有率才会更高。之前俄罗斯、南美市场难做,但前期扎进去的外贸企业,收益却都很好。”姜道生乐观地说。

英中商业发展中心中国区总裁姜浩同样持乐观态度:“任何事物都是一分为二的。大家都有再难也要危中寻机的想法,进而找到应对办法和增长路径,‘对等关税’将给创新腾挪出巨大空间。”

中国外贸人的底气来自当前我国经济进一步企稳向好。

近年来我国持续优化供给、改善需求,畅通国内经济循环,经济内生动力明显增强。尤其是去年9月26日中央政治局会议后,随着一系列增量政策落实,国内经济持续回升向好。

今年前两个月,投资、消费等国内需求增长好于预期,出口初步经受住了考验,制造业和服务业PMI持续回升,一季度有望实现5%以上的增长。

中国外贸人的底气来自中国人特有的韧性。

2017年美国挑起对华贸易战以来,无论美国怎么打、怎么压,我们始终保持发展和进步,展现了“越压越强”的韧性,这成为我们应对外部冲击的最大底气。

“我们要树立信心,尤其在应对中短期冲击,要利用这个时机开启新的更广阔的发展新天地,比如,积极在共建‘一带一路’国家寻找机会,构建多元化市场等。” 商务部国际贸易经济合作研究院原副院长李光辉表示。

“一带一路”经贸合作潜力巨大

4月2日,宁波市新东方工贸有限公司总经理朱秋城不时地翻看着手机,乍一听到“对等关税”的消息,朱秋城一时没缓过神儿来。

“美国的政策变化频率太快,比如曾经实施800美元以下免征关税政策,一会儿说取消,一会儿说继续,现在又说取消。这样朝令夕改的贸易政策让很多企业已经不敢接单了。”朱秋城表示,不少企业已经有了“应激反应”,来自美区的单子越大越不敢接,因为难以预测这笔生意能否赚钱,或者根本没办法完成。

目前,朱秋城考虑将业务转向东南亚以及其他新兴市场,“未来主要还是去做共建‘一带一路’项目”。

10多年来,中国在共建“一带一路”上已经取得丰硕成果,覆盖“硬联通”“软联通”“心联通”三大维度,成为推动全球发展合作的重要平台。

数据显示,2024年,中国对共建“一带一路”国家合计进出口22.07万亿元,同比增长6.4%,占中国进出口总值的比重首次超过50%。共建“一带一路”国家已成为中国外贸发展的重要支撑力量。

商务部对外贸易司负责人孟岳日前表示,随着我国贸易伙伴多元化,我国对共建“一带一路”国家进出口的占比提升到了50.3%。中国已经是150多个国家和地区的主要贸易伙伴,是全球分工体系中坚实可靠的组成部分。

“随着共建‘一带一路’的深入推进,相关国家的市场潜力将不断释放,将为中国外贸企业带来更多的发展机遇。”屠新泉表示。

商务部国际贸易经济合作研究院研究员梅新育10年前就一直主张,共建“一带一路”倡议的定位和发展方向应该是多边贸易体系,他自信地说:“这场关税战使得这一定位或将成为更加明确的选择。”

事实上,近年来我国积极构建多元化市场,对美市场依赖已在下降。中国对美国出口占全部出口的份额已从2018年的19.2%降至2024年的14.7%。

李光辉对此分析认为:“接下来‘对等关税’实施后,即便对美国出口下降,也不会对我国整体经济造成颠覆性影响。”

加快打通“出口转内销”政策堵点卡点

3年前公司还有稳定的外贸订单,利润也稳定在1000万~2000万元左右。但是这几年,由于外贸订单波动,广东一家生产耳机、扬声器、连接器等电子产品的企业已经对公司的产品进行了战略性大调整。

“目前已经把原来出口的大部分产品份额都转到内销,外贸订单只保留了很小的一部分。”该企业负责人表示。

在“对等关税”政策压力下,部分外贸企业转向内需市场成为现实选择。

梅新育建议:“尽量开拓替代市场,包括出口转内销和其他出口市场。”

当前,国内市场缓冲空间广阔,是重要的大后方。据统计,2024年我国有出口实绩的10万家企业中,接近85%的企业同时开展内销业务,内销金额占销售总额的近75%。

在商务部3月20日召开的例行新闻发布会上,新闻发言人何咏前介绍,在支持企业开拓多元化国际市场的同时,将采取诸如组织外贸优品内销活动、推动内外标准认证衔接、加强内外贸一体化政策支持、建设综合服务平台等4个方面的措施,帮助外贸企业更好依托国内市场,有效应对外部冲击挑战。

中国作为一个大国,有非常强大的自我调整能力。

“从应对来看,一方面在国际市场上继续积极拓展美国之外的市场,加快推进外贸市场多元化;另一方面,要充分运用各种工具,帮助企业度过难关、应对冲击。从根本上来说,要发挥集中力量办大事的优势,实施超常规的经济刺激方案,大幅提升国内需求,加快形成国内大循环为主体的经济结构调整。”屠新泉表示。

李光辉认为,当前对美贸易空间收窄,我们需要将扩大内需提升为长期核心战略,发挥超大规模市场优势,以对冲外部风险、激活内生增长动力。

但这一转型绝非简单的“出口转内销”,而是涉及商业模式、供应链、品牌建设的系统性重构,需要国家政策支持。

“推进内外贸一体化改革是构建新发展格局的重要举措,可以帮助外贸企业在国内外市场顺畅切换。”李光辉表示,推进内外贸一体化改革,首先要把内外贸二者有机地统一、结合,形成无论在政策上,还是在内外贸之间的产业链、价值链、供应链上的真正融合,目的是帮助企业更好地利用两个市场、两种资源,实现在国内外市场顺畅切换、相互促进、协调发展。

据了解,国家正加快打通“出口转内销”政策堵点、卡点,扩内需各项政策也在加力扩围,内需市场的容纳效应将日益显现。

本刊首席摄影记者 肖翊I摄

四川某生产车间,工人在加紧赶制出口的棉布订单。

我国外贸基本盘的韧性如何

中国外贸有能力来应对“对等关税”吗?2024年外贸取得的成效已经给出了答案。海关总署1月13日发布数据显示,2024年,我国外贸连续跨过42、43两个万亿级大关,全年进出口总值达到43.85万亿元,同比增长5%,不仅规模再创历史新高,也实现了总量、增量、质量的“三量”齐升。

在外部环境不利的背景下,我国外贸的韧性和动力从何而来?

“新三样”成外贸新增长点

今年开春,长三角各大港口一片繁忙。

全国最大的汽车出口码头——上海外高桥海通码头的龙门吊,正将一辆辆崭新的新能源汽车精准吊装到货轮甲板。在这个可容纳 4 万辆车的堆场里,各色汽车整齐排开,等待上滚装船“出海”。

这里可同时靠泊3 艘万吨级滚装船,去年全年滚装出口汽车129.8 万辆,其中新能源汽车占比 38.6%,日均作业量超 7000 辆。

而在上海临港新片区洋山南港码头,当“马来优雅”号鸣响起航汽笛,甲板上962辆比亚迪新能源汽车的车标在阳光下熠熠生辉。工作人员向记者介绍,这艘装载着新能源汽车的货轮正驶往马来西亚、菲律宾等海外市场。

去年全年,南港码头累计出口汽车突破37万辆,同比增长26%,其中新能源汽车占比近七成。

中国新能源汽车的蓬勃发展与全球化布局,在上海外高桥海通码头和临港洋山南港码头得到了集中体现,上海码头亦成为观察中国智造出海的重要窗口。

中国海关总署发布的数据显示,2024年,中国汽车出口首次突破600万辆,不仅创下历史新高,还进一步巩固了全球汽车出口大国的地位。而新能源汽车首次跨越200万辆大关,成为推动中国汽车产业国际化进程的关键力量。

其实不只是新能源汽车,包括锂电池、光伏产品在内的“新三样”,已经成为我国出口的主力军。

屠新泉对记者表示:“目前,中国制造业全球竞争力已经从传统的‘低附加值产品’转向以‘新三样’为代表的高技术、高附加值产品。这一转变不仅重塑了全球贸易格局,更体现了中国在绿色能源和高端制造领域进行战略布局的成果。”

出口产品含“新”量不断上升

一台白色的设备下方放着一小块玻璃,打开开关后一分钟,下方的玻璃便可出现融化迹象。神奇的是,如果把手放在玻璃与设备中间,手却没有任何感觉,也并不影响下方玻璃继续融化。

这个“黑科技”就是重庆海扶医疗科技股份有限公司(以下简称“海扶医疗”)远销海外的产品“海扶刀”。海扶医疗相关负责人向记者说起这个“黑科技”首次出口经历,用“费尽周折”来形容。

“首单出口是进入英国,当时牛津大学的丘吉尔医院看中了我们生产的医疗设备,但是对产自中国的医疗设备将信将疑。在‘海扶刀’最终于英国进行了88例聚集超声消融手术后,对方才心服口服,自此我们打开了出口海外的大门。”海扶医疗相关负责人表示。

截至2024年底,“海扶刀”设备已经出口33个国家和地区,遍布欧洲、亚洲、美洲、非洲及中东等地。

类似“海扶刀”这样的“黑科技”出海,还出现在智能机器人领域。

你可能想象不到,一台形似“钢铁猛虎”,约半人高,身披科技感十足“战甲”的四足机器人,未来将出现在沙特、卡塔尔等多个产油国。

这台产自重庆,能够实现纵向、横向行走及原地360°转弯的“防爆四足机器人-x3 Stable”,主要应用于石油、化工等Ⅱ类防爆场景和各种复杂的地面环境,获得中东产油国家的青睐。

其研发企业七腾机器人有限公司企划总监张喆向记者透露,全球石油化工企业存在着智能化转型需求,加上共建“一带一路”倡议的提出,为特种机器人出海创造了先行优势。

“防爆四足机器人-x3 Stable”出海计划自去年开始加速,先后与北美陆上油气田市场多家头部企业、马来西亚吉隆坡石油天然气展会上的东南亚企业达成多个意向合作。如今也已陆续在卡塔尔、沙特、新加坡、巴西、加拿大等多个国家和地区设立运营机构。

“海扶刀”和“防爆四足机器人”只是我国高新技术产品出海的一个侧面,众多高科技产品和高科技企业“走出去”,离不开新质生产力的发展和科技赋能的持续发力。

“2024年,我们抓住发展新质生产力这一最重要的供给,坚持以科技创新带动产业创新,培育壮大先进制造业集群,制造业高端化、智能化、绿色化趋势非常明显,展现了中国科技创新的巨大活力。”李光辉对记者表示。

创新让中国制造受到国际社会更广泛的青睐。海关总署数据显示,2024年,我国机电产品出口占比已经提升到59.4%,储能产品、智能家居等绿色低碳、智能化、数字化产品出口也快速增长。

“中国在制裁等压力下实现了持续的科技进步和产业升级,这些对中国外贸这几年的业绩起了正面作用。”梅新育对记者表示。

2024年,我国外贸“新”意更足了,而民营企业正成为我国高新技术产品最大的进出口主体。

本刊首席摄影记者 肖翊I摄

民营企业成中国外贸主力军

3月28日,重庆大礼堂内座无虚席。这里正在进行一场有关企业出海的大会。去年刚注册成立进出口贸易公司的甄志强全神贯注地聆听着台上嘉宾的发言。

机缘巧合下,甄志强去年完成了一单将国内茶叶出口至圣彼得堡的业务,他发现原来外贸没有想象的那么难。这单业务也让从事金融行业的他,在去年毅然辞职下海。

自那以后,非专业出身的甄志强开始疯狂参加各种关于外贸的峰会或展会。“下个月还要跟着一家摩托车厂商去俄罗斯拓展市场。”甄志强说。

民营企业作为我国外贸的主力军,已连续6年保持我国第一大外贸经营主体地位,2024年还创造了“三个首次”。

有进出口实绩的民营企业数量首次超过60万家,达到60.9万家,持续为外贸发展注入新生力量。

民营企业首次成为我国高技术产品的最大进出口主体,进出口高技术产品增长12.6%,占我国同类产品进出口总值的比重提升3个百分点至48.5%。

民营企业占我国消费品进口比重首次超过50%,同比提升2.8个百分点至51.3%,其中在日化用品、水果等产品中比重超过六成。

这些个“首次”共同铸就了民营企业的进出口规模。2024年,我国民营企业进出口总额达到24.33万亿元,同比增长8.8%,占我国外贸总值的比重提升至55.5%。

李光辉对记者分析说:“民企外贸的核心优势是中小微企业,这些约70%的民营中小微企业,除了从事传统外贸,去年还通过跨境电商实现‘零门槛’出海。这些中小微企业作为新业态主力,在跨境电商、市场采购等贸易中,贡献了超大订单量。”

跨境电商等新业态活力迸发

3月的广西已日渐炎热,海边港口入库和出库装卸处,巨型龙门吊伸出巨臂精准抓起一个个集装箱,稳稳地吊运到货轮上,“砰砰”的落箱声与机器的轰鸣声交织在一起。

这里便是西部陆海新通道的出海口,海铁联运的枢纽——钦州港。

作为西部地区走海运出海的最大海港,钦州港通过“一箱制”“一单制”,直接联通西南内陆地区通达国内国际123个国家和地区的514个港口,通道沿线设立无水港达17个。

东盟国家的水果、矿石等产品进口,重庆的汽摩配件、自贡的恐龙模型等产品出口,也都能快速集结,实现更低成本、更高效率、更加便捷的物流运输。

这给跨境电商带来了有利条件。近年来,物美价廉的中国制造在东南亚、中东与东欧等新兴消费市场颇受欢迎,琼舟实业集团总裁王盛永便是获益者之一。

他拿出厚厚的报关单对记者说:“这只是近期一小部分,大部分都是杯子、水龙头、支架等小东西,通过重庆独有的位置优势运输出海,不仅快,获取的利润也很高。”

数十部手机矩阵样排列开,充电口连着电源,手机屏幕上不间断播放着海外短视频与直播画面。这是直播带货的一幕,现在这样的运营推广方式同样延展到了海外。

“直播带货对海外电商市场简直是降维打击,现在虚拟主播也已经被中国企业在海外运用起来了。”亚太人工智能学会AIGC理事冯刚向记者表示,以前语言是不少企业出海的障碍,在小语种国家业务受限,但现在随着AI技术越发成熟,主播出镜拍摄再直接用AI制作不同语言的带货视频,就可以快速进行内容生产。

中国跨境电商经过10余年快速发展,已形成覆盖 “生产—流通—消费—服务” 全链条的成熟生态体系,成为外贸增长的核心动能之一。

“跨境电商已不再局限于解决温饱和就业,随着跨境电商保险、海外仓奖补政策等越来越完善,跨境电商的发展前景已今非昔比。”惠州市跨境电商行业协会秘书长龚平对记者说。

2024年,我国跨境电商进出口2.63万亿元,同比增长10.8%。其中,跨境电子商务综合试验区带动作用明显:截至目前,我国已设立165个跨境电商综合试验区,实现31个省区市全覆盖。

跨境电商的高增长,得益于中央政策的不间断支持。3月28日召开的国务院常务会议,审议通过了《关于优化口岸开放布局的若干意见》。会议明确,要做好新一轮跨境电商综合试验区扩围工作,进一步拓宽覆盖面。

屠新泉对记者分析说:“作为我国推动外贸新业态高质量发展的重要举措,新一轮跨境电商综合试验区扩围工作充分体现了政府对跨境电商的战略重视和政策支持,不仅能够激发民营企业、中小微企业的外贸活力,还将进一步巩固我国在全球数字贸易中的竞争优势。”

然而,5月2日起,美国将彻底取消800美元“小额豁免”关税政策,业内虽早有判断,但不可避免对我国跨境电商产生重大影响和挑战,如何应对?

“我国跨境电商行业有很强的生命力和竞争力,有足够的韧性。面对这种关税调整,关键是要做好两点:第一,跨境电商要保证在价格方面的优势,包括加了关税之后,也要围绕这方面做文章;第二,在运营方式上可以改到海外仓,以应对跨境电商关税的调整。这两方面的调整和创新又是相互促进的。”梅新育建议。

未来中国外贸的破局之道

在复杂的国际背景下,2024年我国外贸顶住多重压力,成绩来之不易。但同质化竞争与传统外贸转型滞后,是中国出口的核心瓶颈。要破解这一困局,必须从低成本依赖转向技术、品牌、供应链的综合竞争力。

同质化竞争让外贸企业进入“深度调整期”

珠三角作为中国外贸最活跃的区域,企业出海热情高涨,大家经常说的一句话是:不少企业家不是在海外,就是在去往海外的路上。

但同质化竞争、价格战、低利润陷阱等问题,在珠三角日益突出。今年1—2月广东省外贸进出口数据出现波动。如何避免“内卷”,实现高质量出海,成为外贸企业必须面对的课题。

“高成本、低利润,这是当下外贸企业的现状,也是普遍现象。”惠州托得跨境物流相关负责人廖国锋告诉记者,今年以来,跨境电商的货量“噌噌往上涨”,但利润却没有增加太多。

记者采访多位外贸企业负责人获悉,目前珠三角很多外贸企业为了能够活下来,开始进行深度调整。一些工厂进入跨境电商平台,从销售端找利润点;而物流货代公司则选择向供应链模式转型,除了维持传统货代业务,也帮助工厂运营海外电商平台销售产品。

廖国锋坦言:“当下,为应对复杂的外部环境,外贸企业上下游都进入了‘深度调整期’。活下来才是第一位,固守老路不调整只有等死。”

“不仅是珠三角地区,国内很多地方的企业都面临同质化竞争。”屠新泉表示,同质化竞争主要是由过度投资、产能扩张太快所致。”

李光辉认为,企业要想真正摆脱“内卷”,必须从低成本依赖转向技术、品牌、供应链的综合竞争力。

“未来的赢家,不是‘跑得最快’的企业,而是‘定位最准、护城河最深’的企业。”李光辉表示。

传统外贸模式进入变革深水区

《繁花》剧中多次出现的外滩27号外贸大楼,其原型正是上海外贸发展的重要见证者 ——原上海市对外贸易总公司和中国纺织品进出口公司上海市分公司所在地。

历经机构调整与重组,这两家企业已分别改制为东方国际集团上海市对外贸易有限公司和东方国际集团上海市纺织品进出口有限公司(以下简称“上海纺织品进出口公司”)。

“稳外贸不仅是生存问题,更是赢得未来的关键。”上海纺织品进出口公司负责人向记者详细剖析了当前传统外贸企业面临的挑战与对策。

全球需求疲软、贸易壁垒高筑、东南亚订单分流、红海危机推高物流成本……上述负责人将这些挑战概括为“四大考验”:新兴市场货币贬值削弱进口能力,美国加税抬高成本,东南亚抢单,地缘政治成了新的“成本刺客”。

为应对挑战,上海纺织品进出口公司选择“把供应链织到全世界”。

在埃塞俄比亚,数千台横机飞速运转,每年400万件毛衫从这里发往全球。这座非洲最大毛衫基地,是上海纺织品进出口公司布局海外40余家工厂中的“明星项目”:既承接欧美订单,又借力非洲自贸协定辐射新市场,甚至反向将当地咖啡豆引入中国。

“过去是‘产品出海’,现在是‘供应链出海’。”上海纺织品进出口公司负责人解释,从中国西部采购棉花、羊毛,到长三角工厂染色,再到东南亚缝制成衣,最后发往欧美——一条横跨三大洲的产业链,将成本与风险层层分解。

“传统行业依然面临高质量发展问题,传统外贸已进入变革深水区。”李光辉表示,部分传统企业存在转型滞后、新旧动能转换不畅的问题。这些企业未能有效升级生产方式、优化产业结构,导致增长乏力、竞争力下降,甚至成为经济提质增效的“堵点”。

破局传统企业转型困境的关键路径,李光辉认为应从以下几个方面突破:在技术升级方面,要实现从“制造”到“智造”的突破;在市场升级方面,实现从“代工”到“品牌”的跨越;在管理升级方面,实现数字化+精益化。此外,还要借力政策,用好政府支持。

2025年2月21日,在江苏省连云港港东方港务分公司码头,滚装轮停泊在68泊位准备装载出口轿车。

标签: